不經不覺,英國工黨在首相施紀賢領導下執政滿一周年,其表現備受關注。根據《BBC》、《ITV》及《衛報》的報道,工黨在經濟、移民、外交、教育、福利及醫療等領域取得部分進展,但也面臨公眾支持度下降、內部管理混亂等挑戰。以下是對其表現的詳細分析。

經濟:增長停滯,企業承壓

工黨政府上台時承諾通過經濟增長讓人民「荷包更鼓」。然而,據《BBC》報道,2024年下半年英國經濟幾乎停滯,人均GDP至2025年4月僅比去年夏季增長0.5%,遠未達到成為G7增長最快國家的目標。財政大臣李韻晴推行的政策包括提高最低工資,但同時增加雇主的國民保險貢獻,對企業造成顯著壓力。數據顯示,勞動人口減少25萬,主要集中在餐飲及零售行業,顯示經濟政策效果未如理想。

移民:淨移民下降,尋求庇護者問題未解

工黨承諾減少淨移民並打擊非法船民入境的犯罪集團。《BBC》指出,淨移民因之前的簽證限制而大幅下降,但尋求庇護者入境人數不減反增,政府為他們提供的酒店數量略有上升。內政大臣顧綺慧(Yvette Cooper)推動設立邊境安全指揮部並收緊簽證規則,庇護申請積壓有所減少,但上訴案件增加,顯示執行層面仍存挑戰。整體淨移民水平仍高於十年前,政策效果喜憂參半。

外交:穩健但謹慎

外交方面,工黨政府在國際舞台上表現穩健。《BBC》報道,施紀賢成功與美國特朗普政府達成關稅協議,鞏固AUKUS協定,並持續支持烏克蘭,與印度達成貿易協議,與歐盟關係亦有所重置。然而,批評者認為政府在對俄羅斯凍結3000億美元資產及制裁方面過於謹慎,未能展現強硬立場。與歐盟關係的改善幅度有限,且削減海外援助,以增加國防開支的決定影響了發展中國家,引發爭議。

教育:教師招聘不足,私校費用飆升

教育大臣方佩芝(Bridget Phillipson)承諾招募6,500名新教師並對私立學校徵收增值稅。《BBC》數據顯示,教師培訓人數僅增加6%,遠未達標。私校學費因增值稅上漲22.6%,從每學期6,021英鎊增至7,382英鎊,導致約11,000名學生轉校。私校關閉問題引發關注。

福利:政策反覆,改革延遲

福利改革方面,工黨承諾支持就業、捍衛殘疾人權利及建立全國護理服務。《BBC》報道,政府在冬季燃料補助上先限制後恢復75%,並在削減殘疾福利計劃上被迫轉軚,顯示政策執行不穩 ,令殘疾人士失望。《ITV》指出,政府原計劃到2030年節省50億英鎊福利支出,但最終計劃被削弱,引發不滿。

醫療:進展穩步但目標遙遠

醫療方面,衛生大臣施卓添(Wes Streeting)承諾減少醫院等待時間及廢除NHS England。《BBC》報道,等待名單有所減少,60%患者在18週內獲治療,但距離2029年92%的目標仍有差距。政府新增200萬次預約,並提出十年計劃,包括設立鄰里健康中心。新GP合同為住院醫生加薪5.4%,顯示醫療改革穩步推進。

公眾反應與內部挑戰:民望低迷,內訌頻生

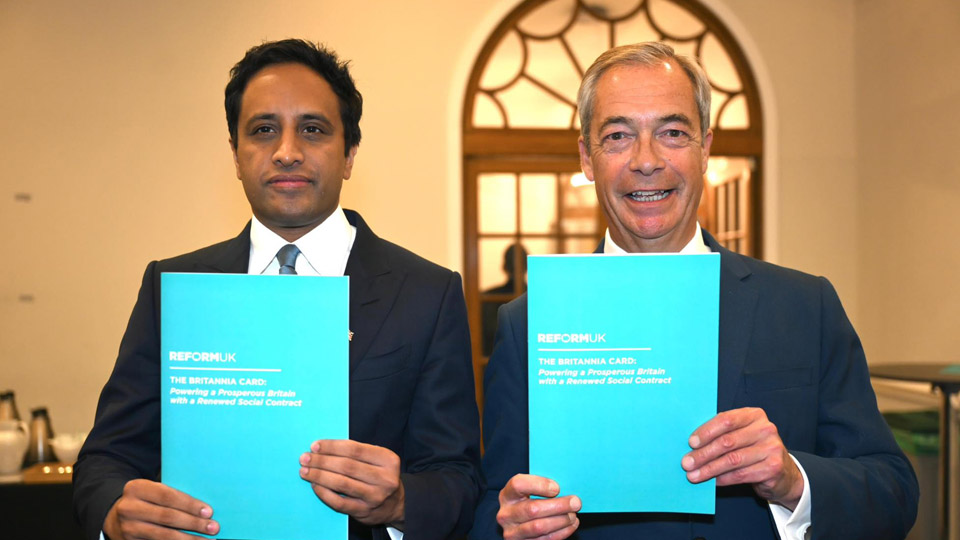

儘管工黨在多領域取得進展,公眾反應卻不理想。《ITV》報道,施紀賢的民望創下新任首相最低紀錄,民調顯示改革黨領先工黨。政府在削減殘疾福利上的反轉更引發黨內壓力,顯示內部團結不足。《衛報》形容工黨政府「重啟多次,愈見黑暗」,政治分裂加劇。

施紀賢的治國理念被比喻為管理大型超市,強調「改善勞動人民生活」,但不喜「表演性」領導,缺乏願景推銷。《ITV》指出,選民對政府行動視為理所當然,鮮有感激。《衛報》報道的具體事件,如李韻晴在國會哭泣及Zarah Sultana與Jeremy Corbyn另組新黨,凸顯內部矛盾。2024年8月,施紀賢在唐寧街演說中將國家比喻為需翻新的房屋,試圖重塑形象,但效果有限。

結論

工黨政府執政一周年,成就與挑戰並存。經濟、移民、醫療等領域有所進展,但增長乏力、政策反覆及民望低迷令前景蒙陰。施紀賢強調「從錯誤中學習」,但政府需更有效溝通與執行,方能重建公眾信任。